Accueil > Entretiens > Hanne Ørstavik

Entretien – Littérature

Hanne Ørstavik

Rencontre

Rencontre avec Hanne Ørstavik à l’occasion du Festival Impressions d’Europe, préparé et réalisé par Arthur Kopel et Karen Lavot-Bouscarle, le 26 novembre 2007.

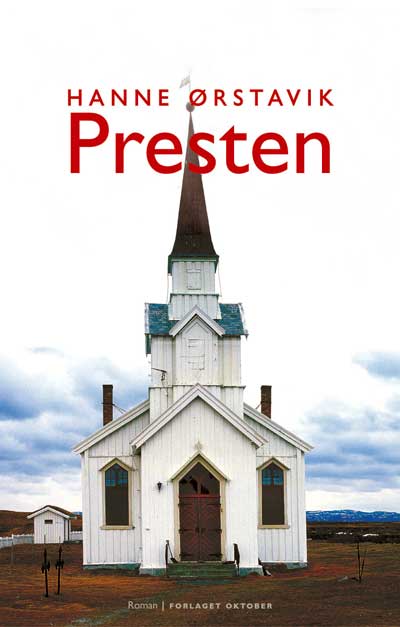

Hanne Ørstavik est née en 1969 dans le Finnmark, la partie la plus septentrionale de la Norvège. En 2004, après plusieurs romans et nouvelles, elle y reçoit le prestigieux Brageprisen, pour son livre Presten, « La Pasteure ».

Liv, une jeune femme pasteure de 35 ans, vit depuis un an dans une petite ville du Grand Nord. En parallèle à ses fonctions, elle travaille sa soutenance en théologie sur la révolte des Samis, convertis de force au christianisme, dans cette même paroisse, en 1852. L’insurrection durement réprimée prit sa source dans le fait que la Bible, devenue accessible en lapon, révélait autre chose que ce qui était vécu par la population.

Un dimanche après l’office, Liv est appelée, après le suicide d’une jeune fille. Cet événement lui rappelle celui, récent, de son amie allemande...

En tressant trois temps de l’écriture, le roman de Hanne Ørstavik poursuit la réflexion qu’elle mène au long de ses livres, sur le langage, la vérité des mots, le vivre avec soi-même, avec les autres...

Arthur Kopel — Dans Un Amour sous clef [1], j’ai trouvé qu’il manquait quelque chose en français qui devait être dans le norvégien. Je ne pouvais pas le savoir mais j’en avais l’intuition. Dans le livret des Rencontres Littéraires [2] qui présente votre livre La Pasteure [3], il y a une phrase qui m’a décidé à vous rencontrer : « Il existe un lieu dans le discours, où se logent les mots, les paroles qui reflètent le fond de notre pensée. ». Est-ce une citation de vous ?

Hanne Ørstavik — C’est comme si quelqu’un avait lu ou entendu quelque chose que j’ai dit et l’avait un peu développé. Ce n’est pas tout à fait ça, je pense plutôt à ce que la littérature et la langue peuvent faire. Quand j’écris, je cherche à ouvrir un lieu où on peut entrer avec son âme, pour lire, vivre le texte - vraiment vivre le texte comme réel et pas uniquement intellectuellement - et savoir soi-même si ce qui est dedans est vrai. Je souhaite qu’on fasse en soi les mêmes recherches que je fais quand j’écris. Je veux que le texte soit un lieu ouvert.

A. K. — Rilke parlait justement de l’Ouvert. Heidegger aussi l’a beaucoup évoqué et vous en parlez également dans votre livre « Le » ou « La » Pasteure. Le personnage principal a quelque chose de très important à dire, et vous dites : « C’était minuscule ce que j’avais à dire, ça semblait misérable et ridicule, au point qu’on pouvait le balayer d’un revers de la main. » [4]. Ce minuscule à dire c’est ce qu’il y a de plus fort pour ce personnage là. Vous dites après qu’il « doit rester ouvert ». Est-ce que pour vous les choses à dire sont toujours aussi petites, et en même temps très fortes ?

H. Ø. — Heidegger est pour moi quelqu’un de très important. Dans L’Origine de l’œuvre d’art, il écrit que la vérité se passe en tant que lutte, en tant que combat, mais toujours avec l’aspect que ce n’est pas terminé, que c’est ouvert, que ça se passe en vivant l’œuvre, en étant lié ou en contact avec l’œuvre. Ça s’ouvre et quelque chose se passe. C’est la vie dans l’œuvre, avec la possibilité de vérité. Je pense la vérité comme quelque chose qui doit être vécu, expérimenté, parce que sinon ça devient mort, ça devient quelque chose qu’on peut imposer aux autres. Durant le temps que ça reste ouvert, ça peut agir, c’est bien.

Pour revenir à votre question, je trouve difficile de qualifier les choses de grandes ou de minuscules... Et je déteste les traductions ! Ça fait disparaître tout ce que j’avais à dire. Ce n’est pas moi, et je trouve ça terrible ! Le texte norvégien parlait d’ouverture, prenez par exemple ce que j’essaie de dire dans ce passage : la pasteure est dans une réunion de pasteurs, et il y a une discussion sur « Qu’est-ce que Dieu ? Comment peut-on parler de Dieu ? » Et là, elle ne peut plus, elle quitte la réunion et, rentre chez elle. C’est alors qu’elle pense ce que vous avez cité. Ça paraît étrange en lisant ces mots français, ça devient tellement stable. J’ai plutôt voulu exprimer le sentiment que ce n’était presque pas grave ce qu’elle avait à dire là-dessus, que la seule chose qui lui importait était que ça reste ouvert. Pour moi, ce n’est pas juste une pensée en l’écrivant, il faut que le langage reste ouvert en lisant. Ça doit rester ouvert ! C’est pour ça que la traduction est si difficile, il faut qu’elle rende cette expérience d’ouverture qui doit rester dans le texte et ressortir à la lecture.

Karen Lavot-Bouscarle - Sinon ça fige la lecture ?

H. Ø. — Oui, voilà ! C’est tout le temps ça. Excusez-moi de souvent revenir sur la notion de traduction, mais je trouve qu’il faut être aussi exigeant concernant la part du traducteur. Il faut avoir confiance en la langue pour l’ouvrir, il faut vraiment oser ne pas être parfait, ne pas vraiment bien prononcer, il faut avoir confiance en l’autre sens, en la valeur des mots et pas seulement le côté poli. C’est une exigence je pense.

A. K. — Vous parlez très souvent du langage. Les mots vous passionnent. Beaucoup d’écrivains racontent des histoires, ou pas, mais la matière qu’ils utilisent, c’est à dire les mots, ils n’y prennent peut-être pas suffisamment attention. Et vous à chaque fois vous y mettez plus que la forme.

Dans votre premier ouvrage traduit en français Un Amour sous clef, je sais que le titre n’est pas bon en français, mais... Il y a un moment où la jeune femme parle de choses fortes qu’elle ne peut pas dire sous peine qu’elles disparaissent. C’est une question que je me pose aussi, qui résonne en moi : faut-il dire les choses, et à partir du moment où elles sont dites, elles deviennent des fantômes, disparaissent, ou alors faut-il ne pas les dire et tout garder, auquel cas on ne partage plus rien, et on explose parce que tout est resté muet ?

H. Ø. — Je pense que c’est à partir de cette question que j’ai commencé à écrire : faire l’expérience de dire aux autres quelque chose de vraiment important pour moi, alors qu’ils n’écoutent pas, qu’ils ne sont pas là. C’est comme si ce que je disais disparaissait. J’ai donné ce qui était très important pour moi et ce n’a pas été reçu.

Dans ce cas là bien-sûr, on peut dire : « Tu n’es pas le seul juge pour bien mesurer la valeur de ce que tu veux dire ! Et même si les autres ne répondent pas, ça ne veut pas dire que ça disparaît ».

C’est pourtant ainsi que les choses se sont souvent passées pour moi, et encore aujourd’hui. C’est aussi le cas de la fille dans mon livre qui aurait dû être traduit par : Aussi vrai que je suis réelle [5]. Elle est tellement fragile, tellement ouverte aux autres. Si les autres ne l’aident pas à porter ce qu’elle dit, c’est comme si elle n’avait pas dit. Je pense que c’est aussi pour ça qu’on ne peut pas garder quelque chose. Parce que vous avez dit tout à l’heure qu’on risquait d’exploser, d’être totalement isolé... C’est quelque chose qui a vraiment été important dans mon écriture, et dans ma vie aussi. Quand j’écris, je peux tout garder, il n’y a personne pour diminuer ma parole. Je peux écrire tout mon texte avant que quelqu’un ne me dise : « Mais c’est nul ça, ça n’existe pas ! ». Il n’y a que moi et le texte. C’est quelque chose, c’est là, et je l’exprime jusqu’à la fin comme je voulais le dire. Ça me donne une force de vraiment pouvoir... Ça m’aide à... Je ne sais pas comment dire, mais ainsi, c’est venu jusqu’à la fin, ça existe, c’est plus fort comme ça. Petit à petit je trouve que - maintenant je parle de moi - mais c’est une expérience que je porte en moi dans ma vie aussi. Après avoir écrit des livres, encore et encore, j’ai plus confiance de pouvoir écrire ce que je pense.

A. K. — Vous avez écrit un livre qui s’intitule Uke 43 [6]. (en français : Semaine 43). Il me semble que vous y évoquez la littérature comme quelque chose qui peut sauver. Un livre pourrait sauver une vie.

H. Ø. — Oui, c’est ce qui se passe aussi dans La Pasteure : la réalité des mots, et aussi le danger des mots. Peut-on prendre la main de quelqu’un avec les mots, et l’aider à continuer à vivre, ou à l’inverse le couper de la vie ?

Dans Uke 43 il s’agit d’ une assistante en littérature qui travaille dans une université, on peut dire qu’elle est dans une extrême solitude. Elle vit toute seule et elle est venue dans cette université de district parce qu’il y a là une femme, professeur, qu’elle admire beaucoup. Elle est venue là pour travailler avec elle, être près d’elle, parce que la littérature est quelque chose de fondamental pour elle. Ce professeur a écrit un article sur les quatre points importants dans un livre, ceux que nous devrions nous poser après une lecture :

Qu’a-t-on lu ? — C’est une question de contenu.

Comment était-ce ? — C’est question de forme.

Et surtout, ce sont les 2 derniers points qui sont importants :

Est-ce vrai ? Est-ce réel ce qu’on a lu ? — C’est une question personnelle.

Quelles sont les conséquences ?

Ce sont ces deux dernières questions qui ont fait s’ouvrir le personnage principal : venir travailler avec ce professeur. « Est-ce vrai ? » et « Quelles sont les conséquences ? », ce sont pour elle les questions les plus importantes lorsqu’on travaille dans le domaine littéraire. En entrant à l’université elle apprend que la littérature n’est pas si essentielle pour les autres, ni même pour les professeurs. Il s’agit de savoir ce qu’on peut vraiment demander, de savoir si on a le droit de donner autant d’importance à quelque chose.

Quand ce livre est sorti en Norvège, je pensais en l’écrivant que tout le monde allait dire : « Mais bien-sûr, on est tous d’accord avec toi, pourquoi as-tu écrit ce livre là ? Bien-sûr qu’on pense tous que la littérature est très importante ! ». Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, tout le monde a dit le contraire. Ils disaient : « Mais comment peux-tu écrire un livre comme ça ? Comment peux-tu être aussi exigeante ? Comment peux-tu attendre ça de nous ? Qu’est-ce que ça veut dire un livre peut sauver une vie ? Comment quelque chose peut-il être aussi important ? ». C’était ça qu’ils me reprochaient, ils ne voulaient pas. C’était vraiment comme si j’avais touché à quelque chose d’explosif dans le milieu littéraire en Norvège, j’ai cru quelques secondes que j’étais devenue psychotique. Parce que j’avais écrit quelque chose d’une grande importance à mes yeux, j’étais sûre que c’était pour ça qu’on écrivait. Mais tout à coup je me sentais complètement rejetée, comme si tout le monde avait dit : « Mais qu’est-ce que c’est que ce livre !? ». Le monde s’était vidé. Ce fut une expérience vraiment effrayante. Je me demandais quelle était ma langue. Partage-t-on la langue ? Est-ce que je peux écrire si ce que je vois ou ce que je fais n’est pas partagé par les autres ?

A. K. — C’était en quelle année ?

H. Ø. — C’était en 2002, il y a 5 ans. Et en écrivant La Pasteure, c’était une façon de revenir sur Uke 43 où à la fin, elle abandonne tout. Elle quitte l’université, elle quitte presque la littérature. Elle monte dans sa voiture et s’en va. Et Presten (La Pasteure) commence avec la pasteure qui revient en voiture... Je me suis demandée si c’était nécessaire qu’elle revienne. Ça parle encore beaucoup de ce que peuvent faire les mots.

Donc — vous parler, c’est comme si je parlais à travers quelque chose, et je n’arrive pas tout à fait à dire — ... je trouve que c’est un grand mystère ce qui se passe, pourquoi, comment il y a de couches qui se superposent : publier des livres, dire quelque chose au public... Qu’est-ce que ça veut dire ? Qui est le public ? Parce que chaque lecteur est une personne, mais le public est quelqu’un d’autre. Un livre publié c’est encore autre chose qui n’est pas moi. En même temps je trouve vraiment intéressant qu’on soit ensemble, qu’on reçoive des réponses, qu’on n’arrive pas vraiment à voir, et qu’on dépasse ça. Il faut le faire, il y a cette recherche qu’on doit faire. Il y a aussi une nécessité de communiquer de cette façon là, avec quelque chose qui n’est pas une personne mais un public.

A. K. — En revoyant le film de Bergman, Nattvardsgästerna (en français : Les Communiants) et avec l’intuition que j’ai de votre livre à venir, j’ai trouvé que sans être une réécriture du film, il y avait quelque chose de très proche... Un pasteur un peu perdu qui se pose des questions sur la religion, sur Dieu, il n’est pas bien sûr de croire... Et en même temps il est responsable du suicide d’un homme avec des mots... C’est un film assez ancien, de 1962... L’un est un film, l’autre est un livre, mais une profondeur qui vient de plus en amont me renvoie le même sentiment... Avez-vous pensé à ce film de Bergman ?

H. Ø. — Pas en écrivant, mais je l’ai revu par la suite, et bien-sûr que je vois très bien de quoi vous parlez...

A. K. — Cet été, vous avez donné une conférence à Lahti, en Finlande. Vous parliez des gens qui « ...continuent à être dans une position esthétique de l’horreur... » Cette position esthétique de l’horreur nous empêcherait de chercher à voir la vérité que nous craignons le plus, celle de ne pas être aimé. Vous poursuivez en disant : « c’est celle de rester, pour toujours, en dehors de la beauté ». Ça a quelque chose à voir avec vos livres, avec votre manière d’écrire ?

H. Ø. — Oui, c’est ce que je pense.

A. K. — Mais l’esthétique de l’horreur, c’est quoi ?

H. Ø. — Oui, c’est quoi !? C’est tellement difficile de ne pas parler comme dans un conte, mais avec des mots comme ça ! L’esthétique de l’horreur c’est le fait de s’amuser un peu avec tout ce qui fait peur - pas s’amuser, mais utiliser des effets d’horreur - par exemple on peut écrire sur un pédophile, comme ça, juste pour créer un effet. Dans cette conférence, je devais parler de la Beauté et de l’Horreur . La grande question qui m’est venue était celle de s’ouvrir ou de se fermer. Si on se ferme, plus rien ne peut se passer en soi. Si on donne beaucoup de coups d’horreur, on se ferme pour se protéger et je ne sais pas si on arrive à continuer à développer et à comprendre.

Je ne pense pas que l’opposé de l’horreur soit la beauté. C’est quoi la beauté ? Je pense que l’opposé est plutôt la vérité. Si on arrive à dire quelque chose de vrai, j’insiste sur le mot « vrai » et pas « juste », si on ose s’ouvrir à quelque chose qui est vrai, je pense que c’est là où on peut respirer. Si on respire on s’ouvre, et si on s’ouvre on vit, et on continue. Pour moi c’est ça la beauté et c’était à ça que je faisais référence.

A. K. — Dans votre intervention à Nantes, vous disiez que ce n’était pas un livre sur la croyance en Dieu mais quelque chose qui parle de comment vivre avec soi-même et avec les autres. Vous avez ajouté : « Qu’est-ce qu’on fait si les mots ne nous portent pas ? Qu’est-ce qu’on fait s’il n’y a rien ? » Vous pensez qu’on est porté par les mots ? Et qu’on les porte ?

H. Ø. — Oui, vraiment... Par exemple : quelqu’un peut te dire "je t’aime" et tu le sens, c’est bien, c’est rempli. Et quelqu’un peut te dire « Eh, mais tu sais, je t’aime ! », et tu sais que ce n’est pas vrai. Pourtant les mots sont les mêmes ! Quand les mots portent-ils ce qu’ils disent ? Je ne sais pas. On peut critiquer ça, on peut dire qu’il n’y a pas que les mots dans la vie, qu’autre chose nous porte... Mais pour moi les mots sont vraiment quelque chose de matériel, de réel, d’existant : ça ouvre et ça ferme. Ça me fait peur ! Je pense que c’est aussi dû à l’expérience de Uke 43, que les mots peuvent être vides. Qu’est-ce qu’on fait si les mots ne nous portent pas ? Ça me fait peur.

K. L-B. — Il faut penser à la conséquence des mots, mais s’il n’y a pas d’impact, c’est là que ça devient effrayant, plus que n’importe quelle conséquence. Ce qui vous fait peur c’est que les mots tombent dans le vide sans...

H. Ø. — Oui, si les mots ne sont pas importants... Qu’est-ce qu’on fait alors, qu’est-ce qu’on va faire...?

A. K. — Vous avez dit que l’église est un des derniers endroits où les mots ont un espace. Quelqu’un dans le public a dit : « résonance » et vous avez répondu : « Non ! Non ! Un espace ». Pourquoi l’église ? Et pourquoi un espace ?

H. Ø. — L’espace... Il faut le vivre, et on le vit avec son corps ; donc un espace pour qu’on puisse y entrer, le vivre et l’expérimenter. C’est pour ça que l’espace est important. Pas seulement une résonance sinon on tombe dans les mots comme entités intellectuelles. Je parle d’espace en tant qu’expérience. Je voulais dire au sujet de l’église : quand dans ma vie quotidienne j’ouvre des journaux, je ne rencontre pas une parole qui me parle d’une vie que je connais, ni une pensée que je porte en moi. L’église est un lieu où les questions m’intéressent, ont un rapport avec la vie.

A. K. — Oui, les journaux, c’est pour combler l’ennui et le temps qui passe, et après on jette. C’est juste étonnant que vous disiez que ce soit l’église. J’aurais pu attendre : dans une bibliothèque, dans un livre... Et là vous dites que c’est dans une église. C’est un lieu fort aussi...

H. Ø. — Oui, c’est ça. Bien-sûr dans la littérature aussi, mais pour moi c’était une expérience que j’ai faite quand je me suis approchée de l’église et de la théologie d’une nouvelle façon en écrivant ce livre, c’est plutôt pour ça. Tout ce roman est entrelacé de lignes de pouvoir qui se tissent. Elle vit au nord de la Norvège où les Allemands ont tout brûlé pendant la seconde guerre mondiale - c’est aussi un livre sur la destruction - ils avaient détruit le pays où elle vit. Dans le roman, elle avait cette amie Allemande qu’elle a détruite. Ce sont ces interactions de culpabilité qui m’intéressent, le fait qu’on soit tous coupable. C’est ce qu’on porte toujours.

Entretien avec Hanne Ørstavik, préparé et réalisé par Arthur Kopel et Karen Lavot-Bouscarle, en novembre 2007.

[1] Hanne Ørstavik, Like sant som jeg er virkelig, Forlaget Oktober, Oslo, 1999. Traduction française : Un Amour sous clef, éditions du Reflet, Trouville, 2000.

[2] Les Rencontres Littéraires Nordiques (Norvège, Danemark, Islande) organisées par Impressions d’Europe en novembre 2007 à Nantes.

[3] Hanne Ørstavik, Presten, Forlaget Oktober, Oslo, 2004. Traduction française en cours, éditions Les Allusifs, Montréal, 2008.

[4] Traduction en cours.

[5] Traduction littérale du norvégien : Like sant som jeg er virkelig, publié en français sous le titre Un Amour sous clef, (cf note 1).

[6] Hanne Ørstavik, Uke 43, Forlaget Ashenhoug, Oslo, 2002