Accueil > Galerie > Jacques le Brusq

Art – Peinture

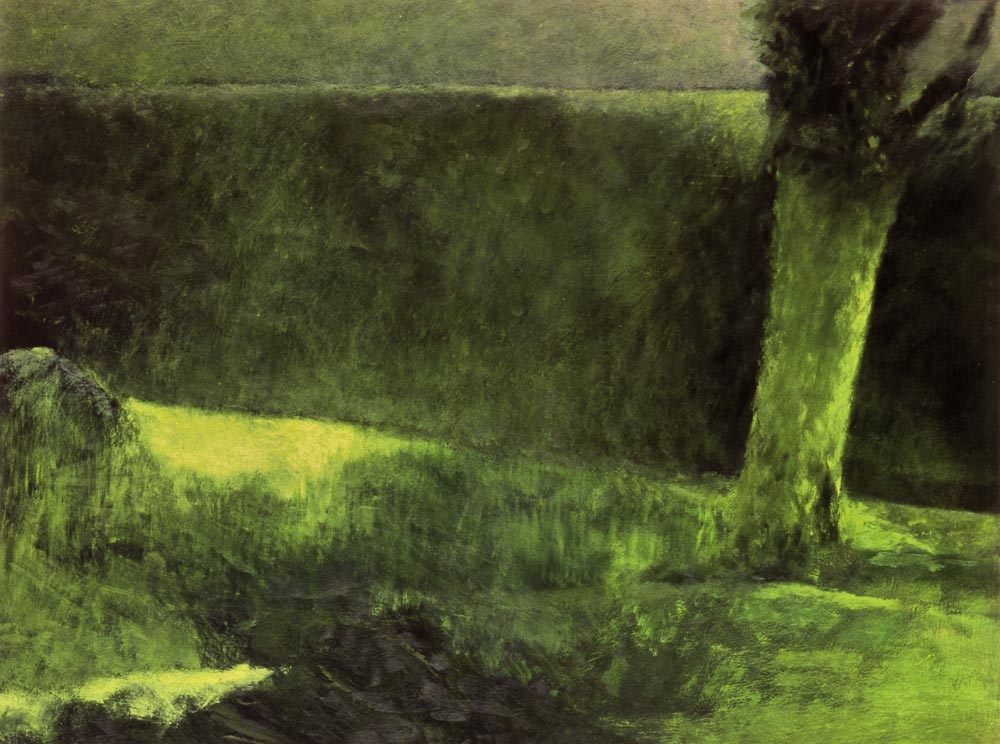

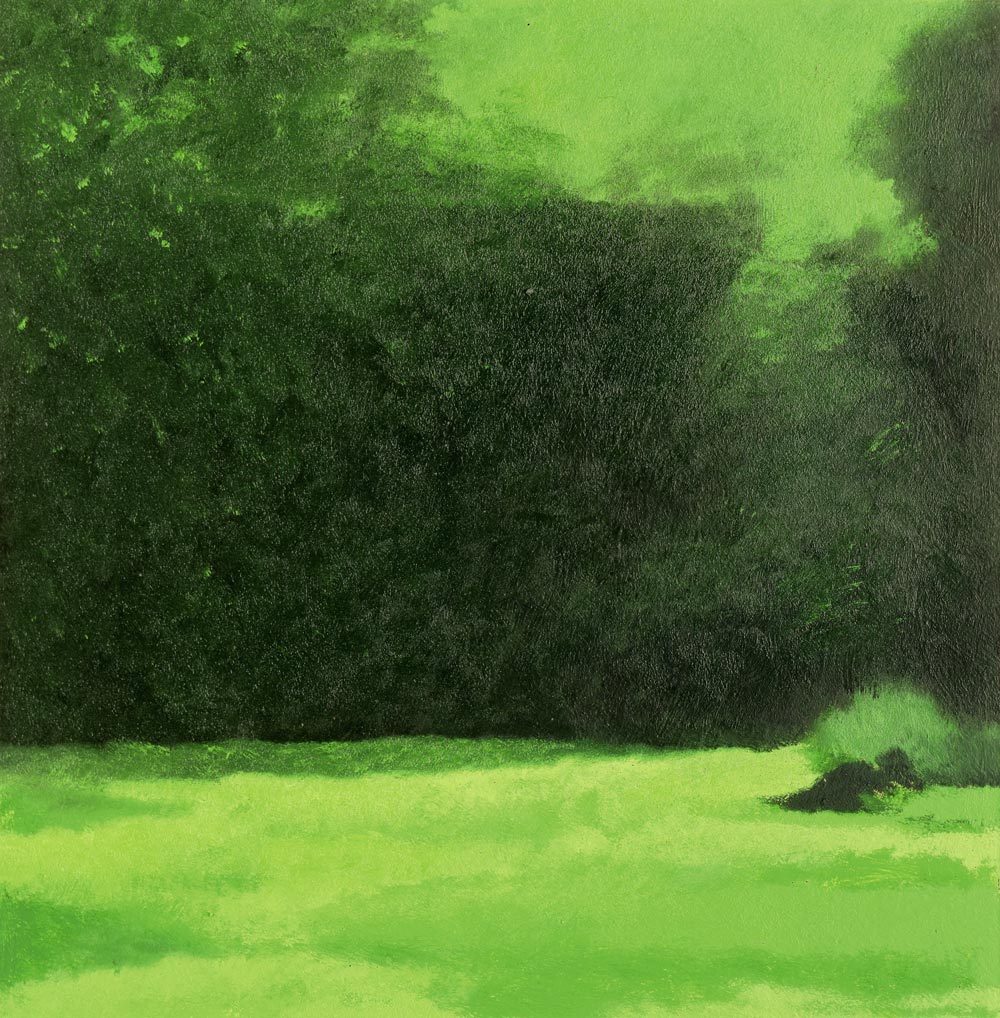

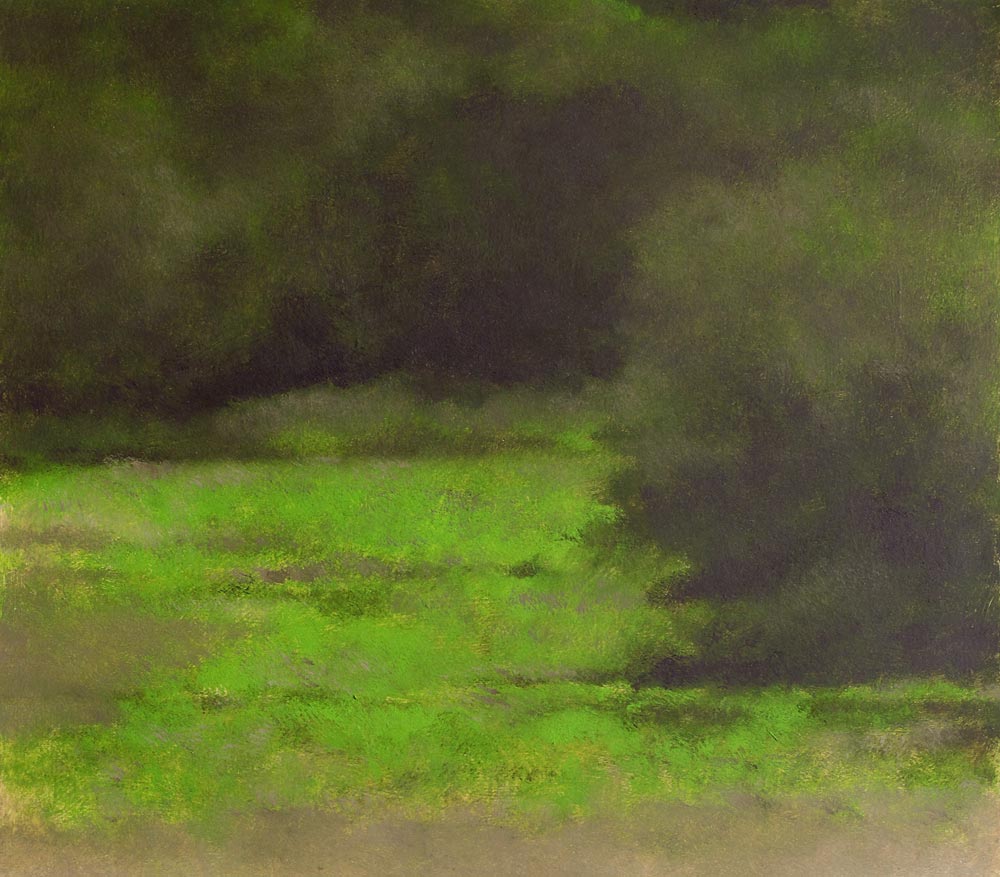

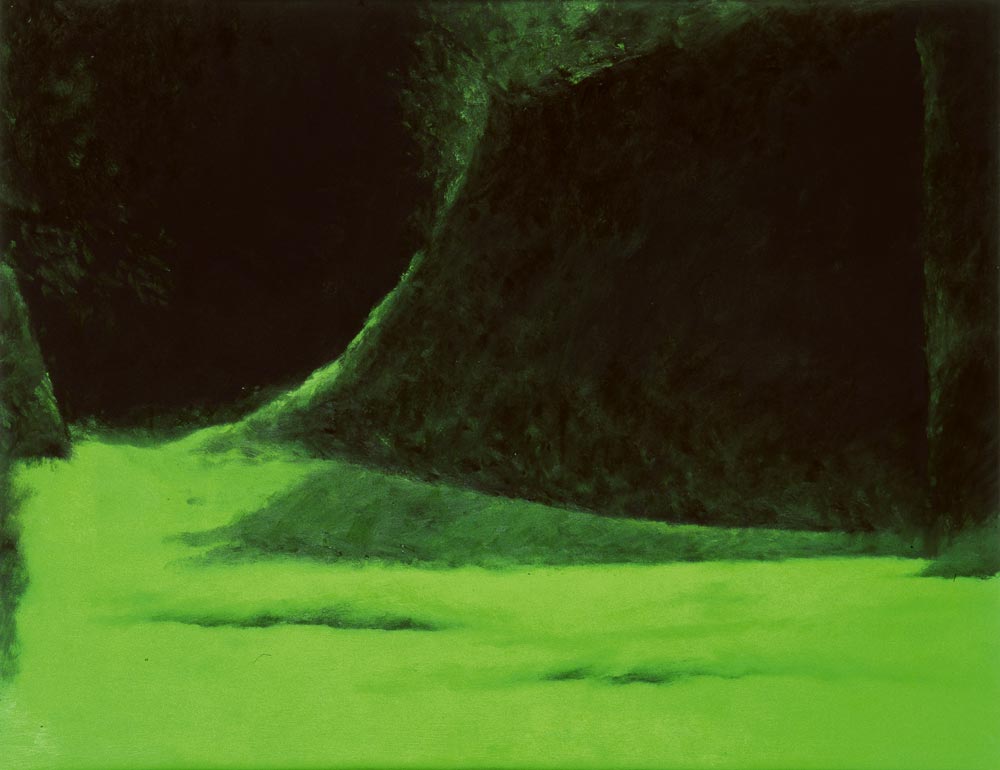

Jacques le Brusq

L’arbre et la plaine

ArtKopel vous présente le neuvième "livre-exposition" avec des œuvres peintes de Jacques Le Brusq, accompagnées d’un texte de Karen Lavot-Bouscarle.

> Consultez également notre entretien avec le peintre réalisé le 28 septembre 2011 : entretien avec Jacques Le Brusq

Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. [...] Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l’eau réapparut réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre.

Jean Giono [1]

Au sommet de la montagne de Fulu, au cœur de la taïga suédoise, s’érige un épicéa vieux de plusieurs millénaires, grand sage portant la mémoire de tant de vies et de tant de choses. Depuis 7158 avant JC, il observe silencieusement le monde.

Il y a plus de neuf cent ans, une étoile d’une beauté exceptionnelle apparut dans le ciel ; cette apparition fut observée à l’époque. Aujourd’hui nous savons qu’il s’agissait de la supernova de la Nébuleuse du Crabe.

De telles apparitions sont rares : trois seulement dans notre Galaxie au cours des mille dernières années. Quand aura lieu la suivante ? Personne ne peut répondre à cette question.

[...] C’est alors qu’interviennent les arbres qui peuvent relater tous ces phénomènes par l’examen des cernes.

[2]

Aucune étoile de la galaxie ne meurt sans que l’arbre n’en rende compte... Il absorbe, nourrit, soigne, abrite, protège, du chaud comme du froid ; dans beaucoup de civilisations, il est la connaissance, la force de vie, il nourrit et élève l’âme. Dans la tradition Shinto par exemple, avant qu’apparaissent les autels, les temples étaient des arbres sacrés ; encore aujourd’hui, les sanctuaires sont toujours entourés d’arbres, appelés Chinju-no-Mori (la Forêt du sanctuaire du village), indiquant que ce n’est pas une forêt ordinaire. Dans la Grèce antique, des plantations sacrées tenaient la place des sanctuaires, bien avant les temples que l’on connaît. Ainsi, dans le temple de l’Érechthéion sur le versant nord de l’Acropole, à côté de la fontaine d’eau salée de Poséidon, se tient l’olivier sacré d’Athéna, symbole de sa victoire, de paix et de prospérité.

L’arbre renaît de façon cyclique, projection idyllique dans notre mental qui ne peut admettre notre fin. « Bien avant que l’année décline, le printemps prochain est présent, mais c’est un secret. » écrit poétiquement Jacques Brosse dans Mythologie des arbres [3]. Il préface cet ouvrage d’une citation de Saint Bernard de Clairvaux : « Tu trouveras dans les forêts plus que dans les livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te dira. »

Vivre sous le temps. Être, se sentir être, s’arrêter un instant, suspendre le temps, le pénétrer pleinement. Observer les traces — celles de notre passage, les autres, l’invisible, l’impalpable — écouter le silence, les résurgences, les réminiscences. Vouloir rendre notre passage visible, devoir le rendre invisible...

J’attends la pluie, qui vient tout effacer, laver, nourrir la terre, la vie recommencer, perpétuer. J’aime cette odeur particulièrement délicieuse des sols mouillés, les sous-bois humidifiés par la naissance du jour, le lichen au pied des grands chênes de la forêt, l’herbe et la terre tout juste arrosées, le parfum de la nuit tiède et fraîche à la fois, juste avant l’aurore.

L’arbre — roi mystérieusement enraciné dans le sol, majestueusement dressé vers le ciel — écoutons ses secrets, enveloppons nous dans sa présence caressante, dialoguons en silence pour nous ouvrir à l’intuition et retrouver nos racines. « Chaque arbre est le centre du Monde » nous dit Jacques Le Brusq.

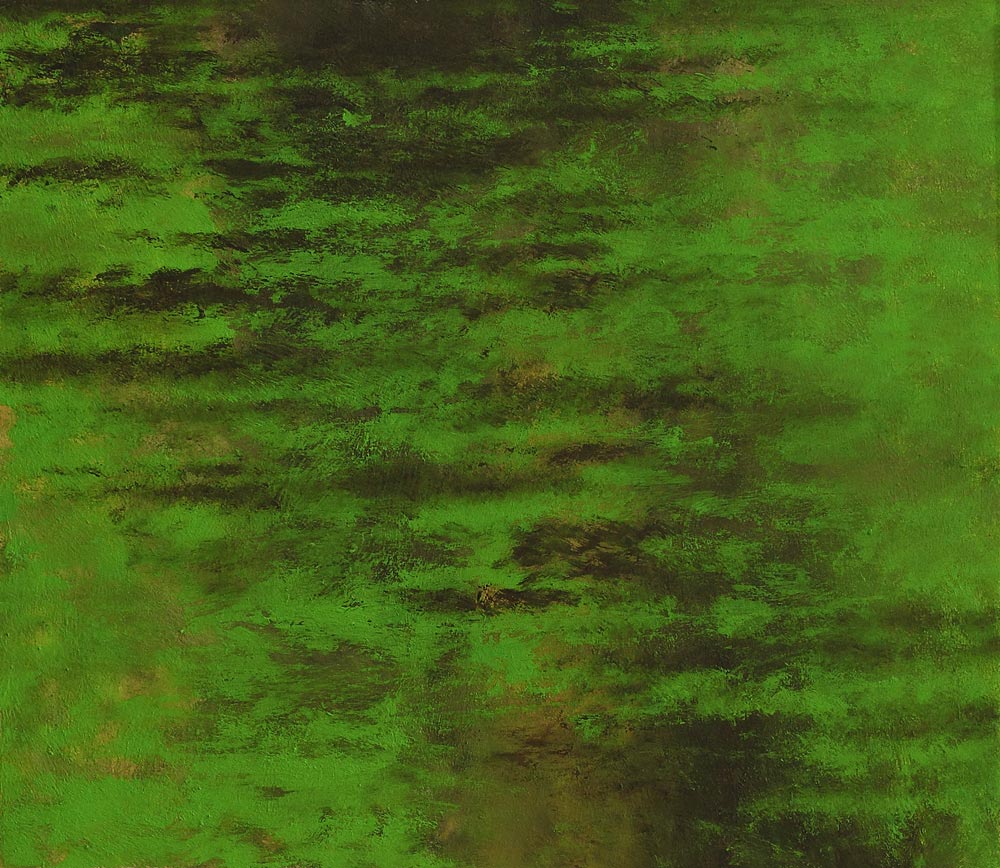

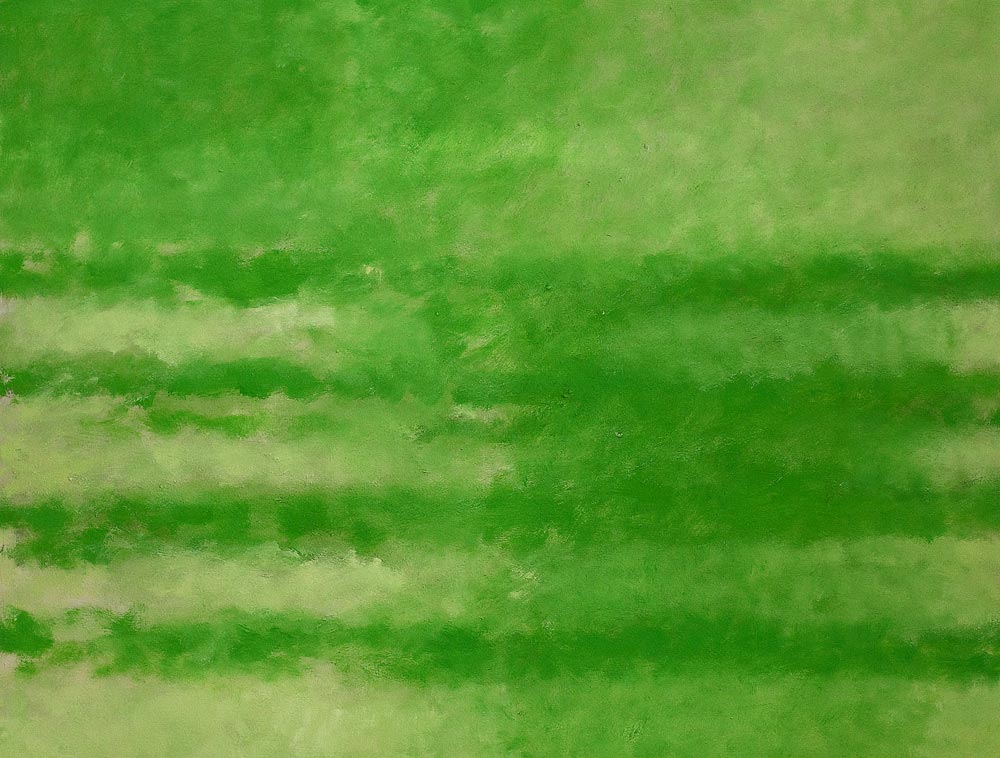

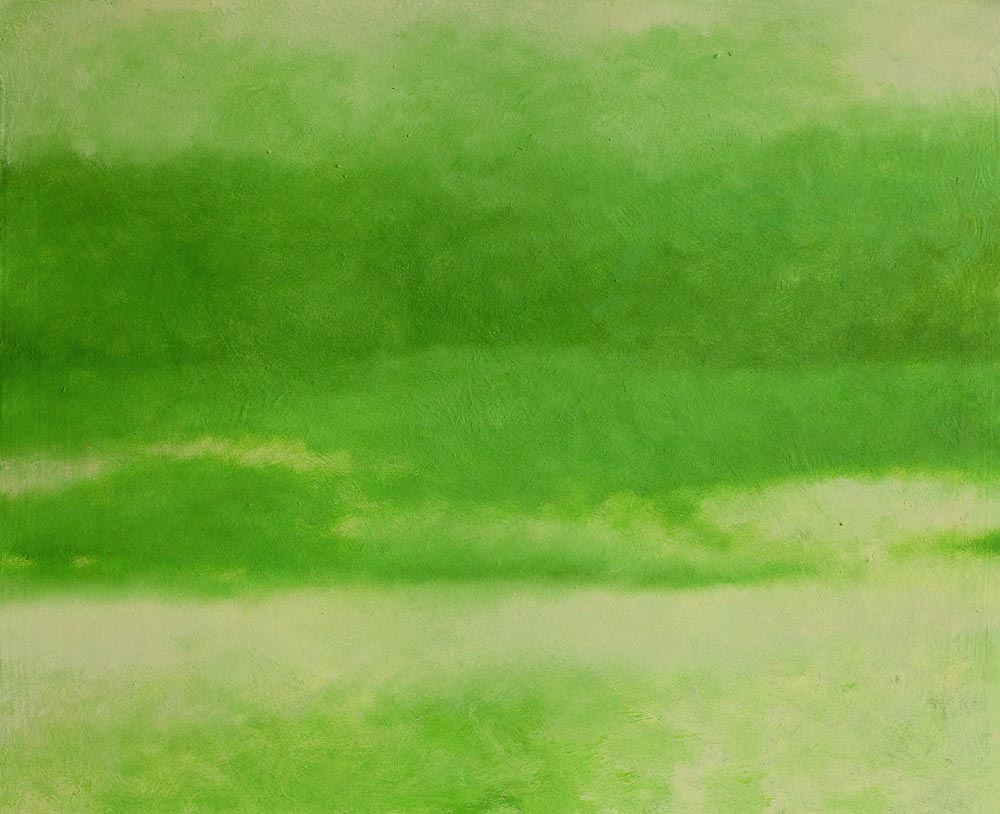

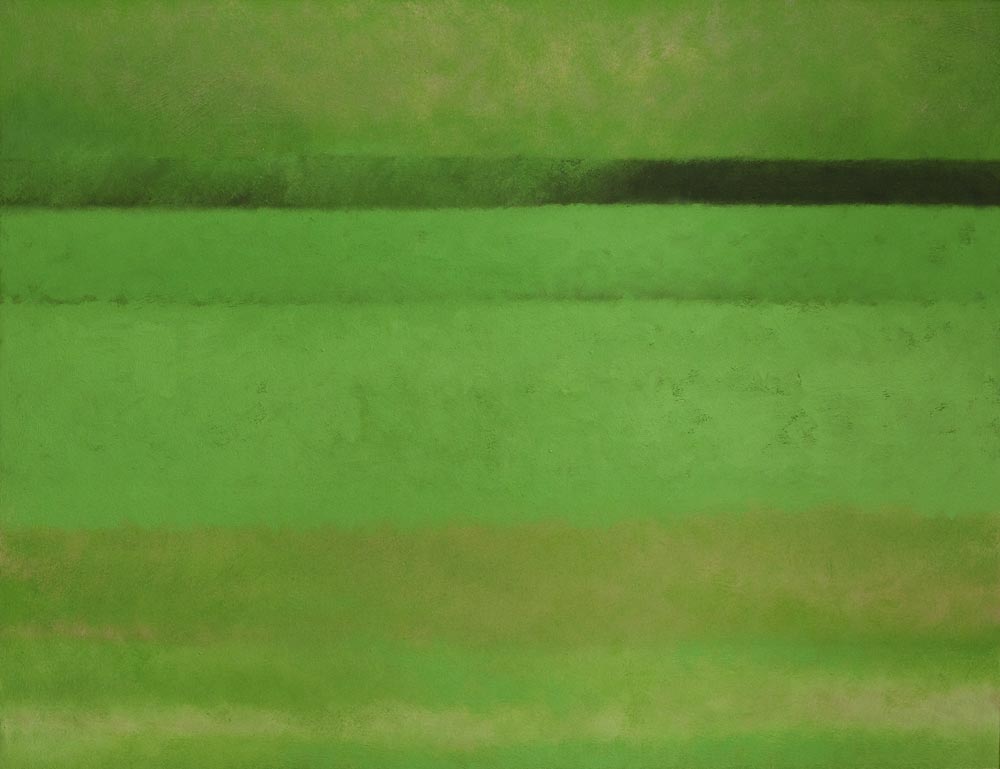

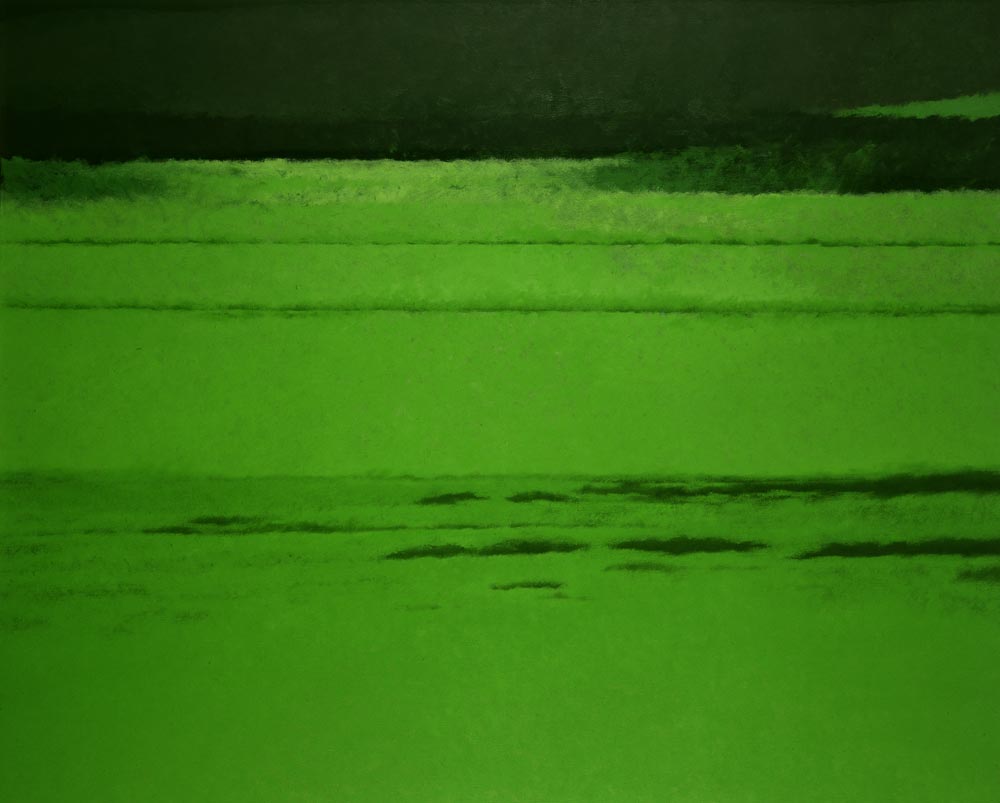

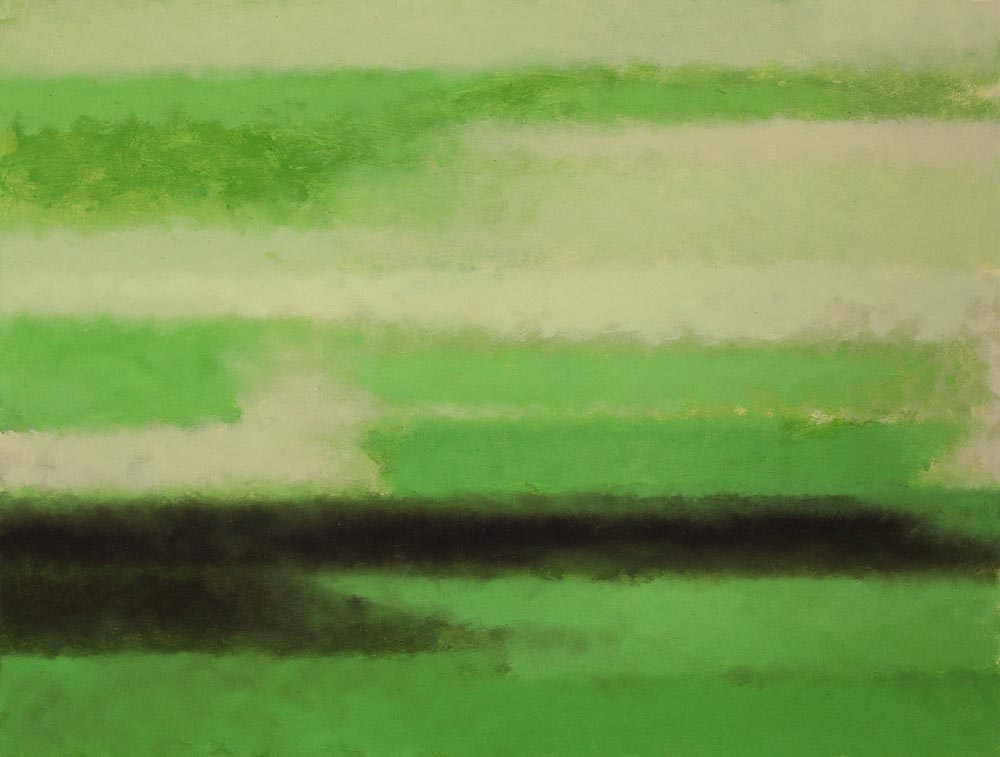

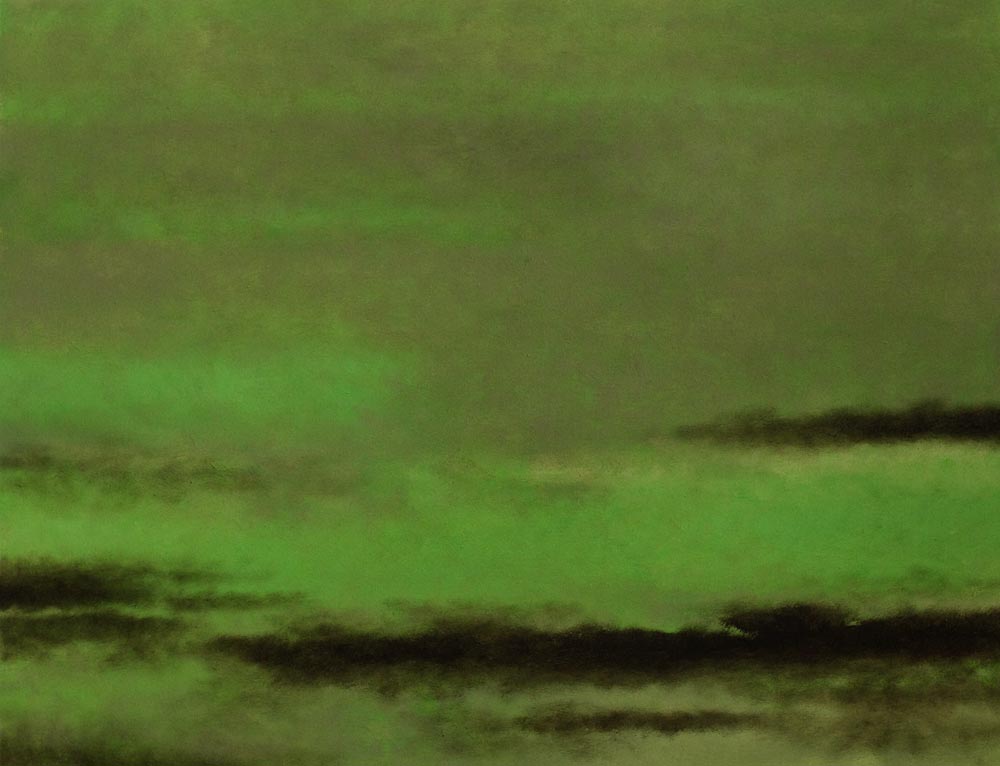

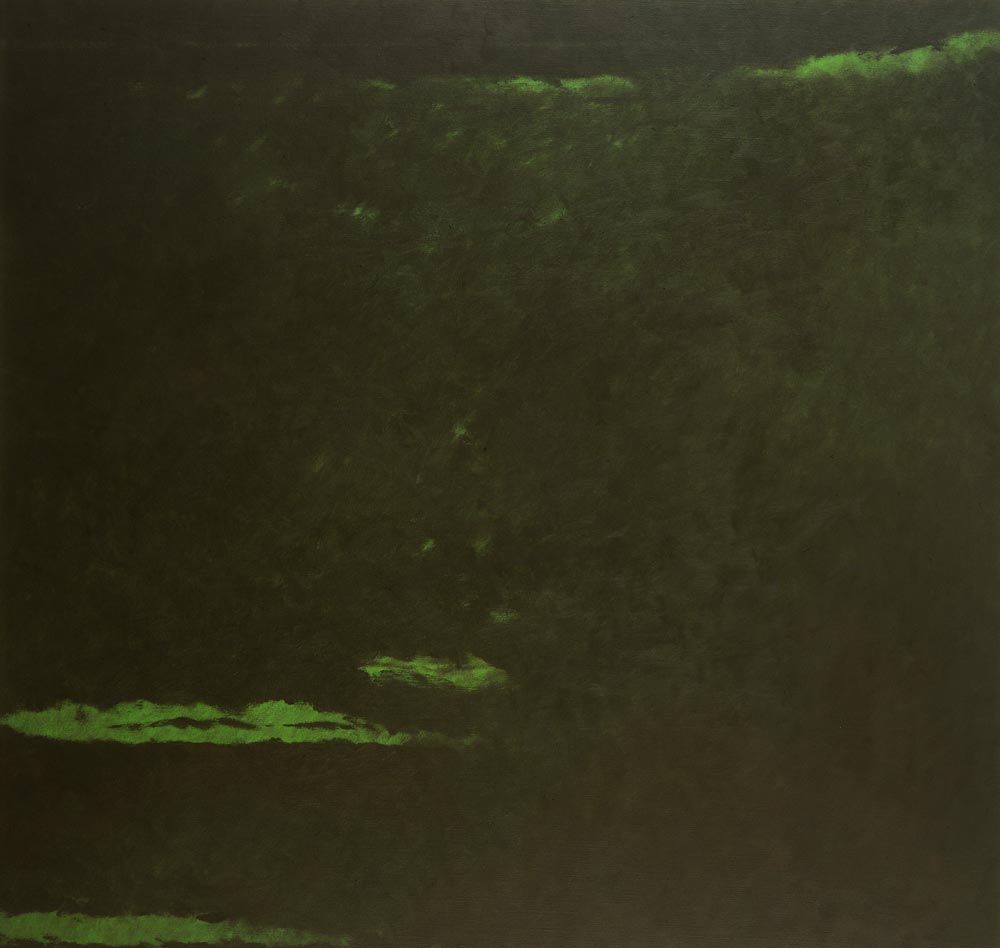

La terre — admirons son étendue infinie, nourricière, immensément vibrante — jouissons de la vie qu’elle nous transmet. Devenue un outil de production, nous ne la regardons plus. Pire, elle peut être associée à de multiples poisons, appauvrie et désolée, parfois ringardisée, et si belle pourtant, pour qui veut la regarder, porteuse de l’ici et de l’ailleurs. La plaine peinte par Jacques le Brusq est étonnante, parfois quasi-monochrome, elle devient le sujet de variations où l’on aime se perdre dans un voyage sans fin, invite à approcher l’horizon du monde énigmatique, où domine cette présence hypnotisante. « Présence est le maître mot » nous dit encore le peintre du vert, du bois et de la terre.

Ma rencontre avec Jacques Le Brusq a été comme un véritable coup de foudre, sans doute parce que j’étais sous le grand chêne par un soir d’orage argenté, cette matinée de printemps où le soleil pointait déjà au zénith. Il m’a emmenée dans sa machine à voyager dans l’espace-temps, m’a invitée dans sa Cour de Bovrel, celle qui n’est plus, éclairée par la lune ; j’y ai retrouvé mon monde perdu qui ressemble à toutes les forêts que j’ai aimées, aux odeurs qui m’ont construite, aux émotions qui me remuent — qui me meuvent vers une certaine tranquillité productrice et enrichissante — à l’essence des choses. J’y ai entendu toute la musique mystérieusement envoûtante, chaque perle de rosée crépitant au compte-goutte sur les écorces fines, chaque minuscule animal tapi sous les feuilles déposées au sol, et celui, pas plus gros qu’une musaraigne, tout à coup perçu comme le géant de la forêt dont les grands bois craquent en résonance. Je crois même que j’ai aperçu le rayon vert ce jour là dans son atelier, qui m’a laissé un souvenir délicieusement impérissable. Chaque peinture de Jacques Le Brusq est de l’ordre du don, presque une révélation du présent que peut être la vie. Il sait nous révéler l’âme des petits et grands monuments qui nous entourent.

J’ai bien sûr été saisie par certaines similitudes entre son regard et le mien, et notre façon de le retranscrire en utilisant des médiums pourtant très différents. Il travaille la peinture en contre-jour pour éliminer la perspective — surtout pas l’espace, au contraire — et supprimer les détails inutiles, aller à l’essentiel, à la profondeur du monde posée délicatement sur une surface plane. Je travaille la photographie parfois en flous et désaturation afin de privilégier l’émotion, en éliminant la description. Pourquoi cet écho, miroir si troublant dans certaines de nos images, quand nous ignorions tout du travail de l’autre ? Nous cherchons en commun, le souvenir — non la nostalgie — de notre essentiel, de l’innommable. « La peinture commence là où les mots s’arrêtent car dit-il, les artistes expriment ce que l’on ne peut nommer. »

Nous palabrons de concert — comme des évidences — nous savourons alors le plaisir du partage et cet appel au silence, à l’introspection et à la réflexion sur une communion avec ce qui nous entoure et que nous ne regardons plus assez, dans ce monde-aux-mille-images-seconde.

L’homme moderne a oublié que la terre ne nous appartenait pas, mais que nous lui appartenions. Pour revenir à cet équilibre, il faut changer notre regard, il faut se poser. Jacques Le Brusq nous offre dans son langage bien à lui, ces « portraits » qui sont une ode à la beauté vraie, pour nous chuchoter qu’il est temps de nous rappeler à la véritable vie.

Karen Lavot-Bouscarle

[1] Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, 1953, Éditions Gallimard, Paris, collection « Blanche », pp. 18 et 24, 2010.

[2] Nouvelles de la science, variétés, informations in L’Astronomie, 1969, Vol. 83, p. 272 (SAO/NASA Astrophysics Data System).

[3] Mythologie des arbres de Jacques Brosse, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2001