Accueil > Entretiens > Jean-Paul Marcheschi

Entretien – Peinture

Jean-Paul Marcheschi

Rencontre

Entretien avec le peintre Jean-Paul Marcheschi, préparé et réalisé par Arthur Kopel et Karen Lavot-Bouscarle, le 20 juillet 2008.

Consultez également notre "livre-exposition" publié dans la galerie : Jean-Paul Marcheschi, Tenebroso Lago.

ARTHUR KOPEL — Vous avez écrit que chaque fois que vous essayez de reconstituer les circonstances qui ont vu l’apparition de la flamme dans votre peinture, il se produit une confusion, un trouble, et que vous avez l’impression d’avoir créé une fiction...

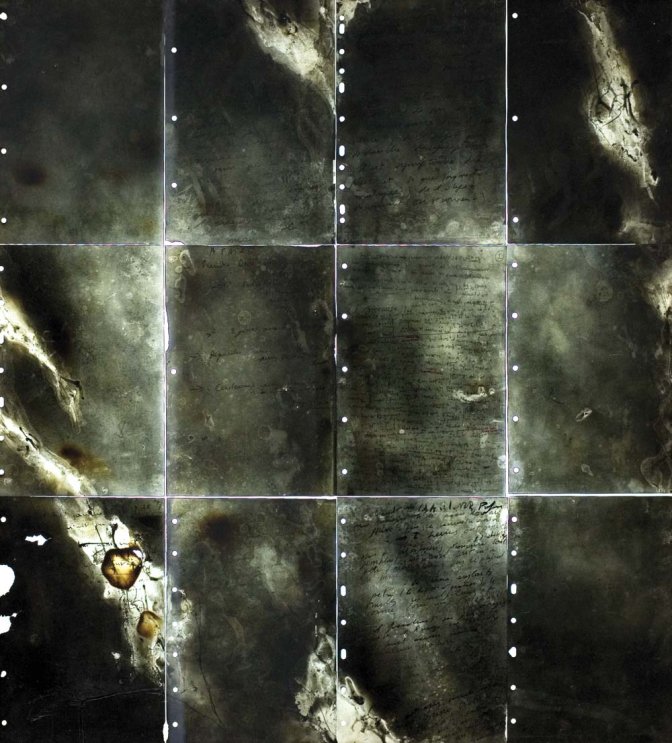

Détail d’une œuvre sur voûte de verre de 14 m x 35 m pour la station Carmes,

métro de Toulouse

Photographie © Karen Lavot-Bouscarle 2008

JEAN-PAUL MARCHESCHI — En effet, le feu, la flamme, en tant qu’outil, en tant qu’instrument, que pinceau — ce que j’ai appelé après pinceau de feu —, n’était absolument pas prévu dans ce qu’on appelait à l’époque, dans les années 1980, le projet. J’aurais d’ailleurs été très étonné si on m’avait dit, enfant ou plus tard quand j’ai eu le désir de peindre, que ma vie serait à ce point liée au feu et définitivement marquée par cet élément. Le feu est arrivé comme un accident. Il y avait auparavant dans ma peinture, des représentations de la flamme, du feu, des volcans. Il y avait des flammes mais c’était des imitations, des analogons. Le surgissement du feu lui-même n’illustrant pas nécessairement ce thème de la flamme, arrivé plus tard. On peut le dater : mes expositions sont classées, datées, comme la plupart de mes dessins sont datés à la seconde près. On devrait pouvoir repérer les premiers au début des années 1980, peut-être en 1984. Je raconte toujours, mais j’ai quelques doutes concernant la véracité de cette origine, que ça se passait à Stromboli, dans un volcan en Méditerranée, dans un lieu splendide que je découvrais et dont j’avais fait l’escalade très tôt, à l’aube. Sur une peinture, qui était réalisée avec les moyens classiques de la peinture, je crois que c’était de la gouache, de la mine noire, des pastels, à l’endroit même de l’irruption du feu — je raconte ça, c’est ça la fiction, ce que je crois être la fiction — je traînais dans mon sac un flambeau et je l’ai allumé à cet endroit pour rendre le sentiment de la flamme. L’irruption du feu à cet endroit était une interprétation circonstanciée, dans un ensemble d’œuvres liées au volcan, liées à ce voyages, à des notes de voyage.

Ce n’est pas anodin, ça a détourné le cours de ma vie. L’interprétation est quelque chose sur laquelle je ne me hâte pas. D’autres pourront peut-être intervenir et dire, trouveront peut-être mieux que moi, les raisons de cette étrange alliance avec le feu, qui marquera au fond ma vie. Je n’ai nullement l’intention de m’en détacher, de l’abandonner. Cela a transformé, métamorphosé de fond en comble ma vie. Ça ne préjuge pas de la qualité esthétique des effets du feu, c’est une compagnie, une sorte de chance. Je ne vois pas d’ailleurs quel tour aurait pu prendre ma peinture. Le désir de peindre était très ancien, bien antérieur à l’irruption du feu. Je ne peux absolument pas imaginer ce qu’aurait pu être ma peinture sans ce feu, sans cette irruption d’un outil dont je tire absolument tout parce que le feu a fini par chasser pratiquement la peinture dans le sens ancien, c’est-à-dire les pigments, les pinceaux à poils de martre...

A. K. — La suie ne peut-elle pas être nommée comme pigment ?

J.-P. M. — Ah oui... est-ce qu’elle rentre dans la catégorie des pigments ? Je ne sais pas... C’est possible. Peut-être aujourd’hui, mais... On sait que Michel-Ange, pour achever le Jugement Dernier et pour matifier les corps, avait, semble-t-il, fait des feux dans la Sixtine et, avec d’immenses miroirs, avait recueilli la suie - ce que je fais puisque j’utilise littéralement moi aussi des miroirs. J’ai fait des expositions avec d’immenses miroirs sur lesquels il y avait simplement un dépôt de suie, pas si simplement... — lui, s’était servi des miroirs, ce qu’on peut concevoir parce que ça fonctionne comme des frottis en biologie. Là, c’est ce qui permet de capter, de retirer la suie, et de recommencer. Peut-être qu’on peut faire entrer le feu dans la catégorie des pigments... Ce ne serait pas si anachronique que ça, alors !

A. K. — Vous disiez que c’est à l’endroit où le langage s’absente que naît la peinture ?

J.-P. M. — Ce n’est qu’un paradoxe apparent. Il y a en effet, dans la plupart de mes peintures, des débris de langage, des mots partout, des dates, des chiffres, des nombres. Mais il n’y a pas là d’intention théorique. C’est comparable à la fiction que nous évoquions. D’abord ça s’est imposé à moi. Les journées commencent de la même façon : ce qui arrive d’abord sur mes feuillets c’est du langage. Dans les feuillets, c’est daté, toujours, à la seconde près : heure, minute, seconde. Je tenais beaucoup à ceci, non pas à de grosses catégories de temps, mais à des fragmentations infimes, jusqu’à la fraction de seconde. Les grandes unités ne m’intéressent pas, comme les grandes catégories ou les grandes idées. Ce que je crois c’est que le langage a une grande fonction purgative. C’est pour me débarrasser du langage. En quelque sorte les écritures ont une fonction de purgation. Elles sont là pour me purger du langage. Ce que je crois être le règne seul de la peinture. Pour que ce règne s’établisse, sans rival justement, sans que dans mon esprit, rien, aucune représentation de mot ne vienne interférer. Voilà la fonction du langage. Ce que je dis là n’est pas théorique, c’est une observation. Ça peut être d’ailleurs un constat dramatique. Combien de fois ai-je entendu des peintres, extrêmement brillants dans le langage, dans le meilleur sens du mot - étant eux-mêmes, dans l’ordre du langage - être d’exécrables peintres. Jamais une belle phrase, une belle pensée, une belle « image », une belle forme scripturale, ne m’a fait faire un tableau. J’arrive toujours devant le tableau que je commence, chaque jour, démuni du langage ; et même pas seulement du langage : désemparé de tout. Ça a quelque chose de décourageant. Chaque jour je me retrouve avec ma propre bêtise. C’est une expérience pénible et extrêmement blessante. Comme si rien ne pouvait s’acquérir dans l’ordre de la peinture. Il faudrait interroger un écrivain, un musicien, pour savoir s’ils rencontrent le même vertige. Ça c’est un constat : je n’ai pas d’idée quand je peins. Je ne mélange pas l’art avec l’idée. Dans mon cas, jamais un mot, une idée, même un semblant de théorie de l’art, n’ont pu m’aider à faire quoique ce soit dans le domaine de la peinture ; ce sont des mots qui sont très faciles à prononcer et très difficiles à vivre. Dès lors qu’on le sait, cela produit une grande euphorie. Ça libère la peinture aussi de le savoir. Je n’ai pas connu au fond l’angoisse mallarméenne de la page blanche. Ça ne m’a jamais traversé, ce qui ne veut pas dire que j’évite le raté... Ma vie a à voir avec le raté. C’est aussi la raison pour laquelle je n’aime pas la parole, dans la mesure où elle est publiée telle qu’elle, puisqu’elle interdit la rature, ce qu’en peinture on appelle le repentir. Sans repentir on dit n’importe quoi. Il n’y a pas de responsabilité de ce que l’on a dit... Il peut y avoir des éclats non corrigés... Dans mes tableaux ça ne s’est jamais produit. Jamais je n’ai pu sortir un tableau d’un seul coup. C’est le fruit de corrections, interminables, qui ont fini par former un trait, un trait juste.

A. K. — A propos du rêve, vous pensez que c’est une part ininterprétable en nous, qu’il revient à l’œuvre d’enregistrer... C’est un peu à contre-courant de la psychanalyse ?

J.-P. M. — Dans un de ses derniers textes, Freud a le pressentiment génial du caractère ininterrompu de l’analyse, dans un texte qui s’appelle, je crois, Analyse terminée, analyse interminable. Freud sait très bien que dans l’ordre humain on est dans l’interminable. Et je crois qu’il serait un très mauvais analyste, celui qui pense que ça se résout comme une énigme policière. Un très bon analyste, comme un très bon médecin, savent qu’il y a de l’inconnaissable. Ils déploient leurs esprits dans la région du doute.

A. K. — Vous disiez que refouler un rêve, c’est l’exposer à revenir, plus féroce.

J.-P. M. — C’est la violence éventuellement véhiculée par le rêve.

A. K. — ... et vous ajoutiez : « que peut le rêve dans le travail du deuil ? »

J.-P. M. — J’évoquais le rapport de l’art et de la violence extrême, ces pires pulsions terribles qui peuvent traverser notre esprit. Parfois elles ne s’en tiennent pas à des représentations, elles peuvent se manifester physiquement dans notre vie. Si l’art ne l’affronte pas, si la violence n’est pas travaillée par l’œuvre, ou par des systèmes politiques, il y a toutes les chances que cette violence se manifeste physiquement. A mes yeux, c’est la mission principale de l’œuvre d’art de s’occuper de cette violence d’abord formellement. Elle a à penser ce que les autres registres de la pensée ne peuvent penser. C’est une notion développée par René Girard, qui dit que les grandes œuvres d’art sont des abris sacrificiels qui ont pour effet, comme la religion d’ailleurs, de voir, de contenir la violence et par là-même de l’empêcher. Dans l’ordre de la peinture, il y a de la vue et du toucher — peinture/sculpture dans mon cas — qui ont pour mission de décharger le corps du regardeur du désir du passage à l’acte.

Quant au deuil, que peut la peinture, que peut le rêve face à lui ? Il faudrait prendre en exemple des œuvres particulièrement endeuillées, ou plutôt l’œuvre d’un peintre endeuillé. Je pense par exemple au Pontormo, à la vie de cet homme particulièrement frappé par la mort, par le funeste. Son œuvre géniale est la tentative d’accueillir la mort avec les seuls moyens du peintre.

A. K. — La peinture pour vous mettre à l’abri de vous-même, vous l’avez évoqué...

J.-P. M. — Il nous faut un retrait. L’homme a besoin d’en multiplier les occasions. En un sens, la peinture est une façon de se retirer. Pendant que je fabrique ma peinture, je n’ai pas à m’occuper de moi. Le feu représente un tel danger, il a quelque chose d’extrêmement violent, pendant que je le fais. Mettons que je sois dévasté par un chagrin d’amour : si j’arrive à peindre... il me suffit d’allumer trois flambeaux qui forment des torches extraordinaires... si je ne veux pas mettre le feu à la maison, je suis bien obligé de sortir de moi-même et d’être entièrement tendu vers lui. Chacun invente des dispositifs de retrait dans sa vie. Chacun a une chambre à soi, son arbre, sa pierre, son livre, sa phrase...

A. K. - Vous disiez que la peinture c’est porter le pire ailleurs...

J.-P. M. — Le pire est en nous, il faut le laisser venir. Il faut d’abord, d’une certaine façon, le traverser. Et après, le porter ailleurs. Un peintre n’a d’autre objet où le porter que dans les lieux où il s’expose, les œuvres dans lesquelles il s’exprime. Ce pire que je parviens à saisir se trouve déplacé et surtout il se trouve nommé ; parce qu’au fond, tant qu’il est dans l’indistinct, il est très peu quelque chose. Il est d’autant plus menaçant qu’il est tapi. Et là, ça a pour effet de le débusquer, de le sortir de l’ombre, de son ombre, et de l’exposer ne fût-ce qu’en tant qu’ombre.

A. K. — Vous avez une fascination pour le Gréco...

J.-P. M. — J’ai aimé le Gréco avant d’en savoir quoique ce soit. Pourtant, encore, il reste ininterprété. Il a été si peu aimé, si mal aimé. On a failli ne pas savoir qui il était. C’est le scandale continu de sa vie, de son œuvre. On trouvait d’ailleurs dommage qu’un peintre si doué dans certaines parties de ses tableaux puisse se livrer à de telles extravagances dans d’autres parties des mêmes tableaux. Il a été question, et on l’a échappé belle, de couper par exemple le ciel de l’Enterrement du Comte d’Orgaz. On trouvait que c’était mal raccordé à la scène terrestre, et on trouvait que c’était de très mauvais goût. Il y a un scandale, et la gloire du Gréco est relativement récente. Et je crois, pour avoir lu tout ce qui se rapporte à ce peintre, que l’énigme reste intacte. La question de l’expatriation du Gréco m’a beaucoup intéressé, je pense qu’elle est le point sur lequel on ne peut pas ne pas s’appuyer pour ouvrir, pour commencer les prémices d’une interprétation.

Mais aucune des œuvres que j’admire ne peut m’influencer. On ne peut s’en sortir, on ne peut avancer qu’en détruisant, comme dit Proust, ce que l’on aime. Il n’y a pas d’imitation, pas de citation possible. J’admire, mais sans aucun désir d’imitation.

A.K. — Et l’art contemporain, vous vous sentez en marge ?

J.-P. M. — Je ne peux pas être mon propre exégète, mais je m’intéresse beaucoup à l’art contemporain. Je m’intéresse aussi bien à l’art de la grotte Chauvet, qu’à celui exprimé à travers les siècles jusqu’à ce jour, tous pays confondus, sans exclusion de lieu ni d’espace. Tout ce qui a été peint ou sculpté m’attire, m’intéresse.

J’ai comme une déception, un certain éloignement vis-à-vis de l’art contemporain. Mais aussi, j’aime des œuvres qui sont tentées par l’inhumain, par la suppression de l’expression... Simplement, comme j’aime aimer, je regrette qu’il y ait si peu à admirer dans mon époque. Je le regrette parce qu’un peintre a toujours à gagner à aimer ses propres contemporains. L’histoire nous montre à quel point il y a peu d’œuvres audacieuses et splendides. Mais plus il y en a, plus la concurrence augmente, et plus il y a de chance que l’audace advienne. Je pense qu’il est beaucoup plus difficile de faire quelque chose dans une époque où on est contraint à un certain isolement, que dans une époque fastueuse en chefs-d’œuvre, précisément.

A.K. — Vous aviez posé la question de savoir ce que peut la mémoire, de ce que peut l’art...

J.-P. M. — J’ai posé cette question parce que je n’ai pas la réponse. Je crois que les œuvres ne sont pas les réponses. J’aime beaucoup ce titre de Jabès : Le Livre des questions. J’aime beaucoup les livres à questions. Je me méfie beaucoup des gens qui ont des réponses. Une œuvre qui pose des questions, ou un être, ou une histoire... c’est quelque chose qui ouvre. Quelqu’un qui vous donne des réponses, c’est quelqu’un qui vous enferme. Rien n’est plus étouffant. C’est vrai pour les œuvres d’art, mais pour les histoires d’amour et d’amitié aussi bien. Ils sont terriblement inquiétants les êtres de la réponse. J’aime mieux les êtres de la question, qui signalent un ouvert.

A.K. — Actuellement vous travaillez sur les Fastes.

J.-P. M. — Il se trouve que le titre de ma prochaine exposition, au musée de la préhistoire, dans la forêt de Nemours sera : Les Fastes. Le mot a été inspiré par la découverte du lieu. C’est un titre que j’ai toujours aimé. C’est un livre inachevé d’Ovide, mais je n’ai aucune intention de faire un travail sur Ovide.

A.K. — Quand vous parliez du morcellement du temps, Les Fastes d’Ovide sont un splendide calendrier...

J.-P. M. — Je n’ai pas choisi ce titre simplement parce qu’il est beau. Il recoupe énormément les choses qui m’occupent depuis trente ans. La lecture d’Ovide est extrêmement stimulante. C’est le genre de livre comme j’aime en lire. C’est un livre d’étymologie essentiellement. D’abord on doit creuser le titre. C’est une exploration, une recension de toute la matérialité même du titre. Il a une écriture extraordinaire, indépassable dans ce livre, dans la mesure où il passe son temps, pour chacun des mois de l’année, à creuser tout d’abord le matériau. Il y a là une vision de l’art qui me passionne. D’abord il faut explorer le matériau que l’on emploie, il faut le gratter. Il y a un grattage des étymologies qui est vertigineux. Il y a non seulement cette dimension, très désidéalisante, tout le contraire de l’écriture au fil de la plume, écriture courante aujourd’hui, celle de la confession immédiate... et en même temps, c’est une écriture profondément églogale, en quelque sorte blessée par le sentiment très fort que nous naissons traversés par du langage. On est issu du langage et aussi de nos généalogies, et de toutes les folies qui nous précèdent. Il faudrait entendre églogalité dans le sens ontologique, psychologique... On est pris en otage dès qu’on naît, que l’on fasse œuvre ou pas. Il y a à la fois un très fort sentiment de très grande lucidité, d’abord il faut décider dans quel langage, parmi tous les langages qui me conditionnent, que je parle, que j’imite... Si on ne gratte pas le matériau du langage, donc l’étymologie, on est parlé, on est condamné à l’imitation, à la répétition. Ce qui n’exclut pas, dans le cas d’Ovide au contraire, l’extraordinaire libération des Tristes : une écriture d’une incroyable vérité sensible, tragique même, des derniers écrits d’Ovide. Ils ont cette force de pouvoir réconforter, aujourd’hui encore, n’importe quel homme malheureux. C’est le même malheur qui est noté. Il y a ce mélange qui est rare dans les œuvres et que je trouve chez Ovide, chez le Gréco : d’abord s’affronter au conditionnement terrible dans lequel tout artiste est pris, et que Renaud Camus appelle l’églogalité.

Ex Logos, on est d’abord issu du langage des autres. Dans quel langage vais-je m’exprimer ? - c’est une question qui est compliquée - . Ce qui m’intéresse dans Les Fastes c’est cela : l’équilibre très heureux entre le grand souci de comment écrire ?, de comment peindre ?, avant de se poser la question quoi peindre ? Et il y a une grande liberté du quoi écrire ? donc du contenu. Cet équilibre est rare.

Vous pouvez voir les œuvres de Jean-Paul Marcheschi sur son site personnel : www.marcheschi.fr

Nous vous recommandons également les écrits de jean-Paul Marcheschi publiés aux éditions Somogy en 2001 : Le Livre du Sommeil — Notes sur la flamme, la peinture et la nuit<.

Une exposition au Musée de la Préhistoire d’Île de France de Nemours présentera Les Fastes de mai à octobre 2009.